Desarrollo Embrionario Humano

RESUMEN

El desarrollo total del embrión de los

seres humanos toma de 264 a 268 días y ocurre en la trompa uterina y en el

útero. Se pueden distinguir diferentes etapas de desarrollo, empezando por la

etapa de blastema —que ocurre desde la fecundación y acaba con la

gastrulación—, seguida de la etapa embrionaria y finalizando con la etapa

fetal.

Etapas

El proceso de embriogénesis humana,

dividido temporalmente en semanas y meses, engloba los siguientes procesos:

Semana 1

Fecundación

El comienzo de la embriogénesis es la

fecundación, definida como la unión del óvulo y el espermatozoide. Para que

tenga lugar este proceso debe ocurrir la ovulación, donde el óvulo es liberado

hacia el útero con ayuda de cilios y peristaltismo. La fecundación ocurre en

horas cercanas a la ovulación (o algunos días después) en el oviducto.

La eyaculación produce cerca 300 millones

de espermatozoides que son químicamente atraídos por el óvulo. Luego de su

entrada al conducto femenino, los gametos masculinos son químicamente

modificados en la vagina, modificando la constitución de lípidos y

glicoproteínas en la membrana plasmática.

El espermatozoide triunfador debe unirse a

la zona pelúcida y luego a la membrana plasmática del óvulo. En esta etapa

ocurre la reacción del acrosoma, que conlleva a la producción de enzimas

hidrolíticas que ayudan a la penetración del espermatozoide en el óvulo. Así se

logra la formación del cigoto con 46 cromosomas en las trompas de Falopio.

El proceso de fundación es complejo e incluye

una serie de pasos coordinados molecularmente, en donde el óvulo activa su

programa de desarrollo y los núcleos haploides de los gametos se fusionan para

dar lugar a un organismo diploide.

Segmentación e implantación

En los tres días posteriores a la

fecundación, el cigoto sufre un proceso de segmentación aún en las trompas de

Falopio. A medida que aumenta el proceso de división, se forma un conjunto de

16 células que recuerda a una mora; por ello se denomina mórula.

Pasados estos tres días, la mórula se

desplaza a la cavidad del útero, donde se acumula líquido en su interior y se

forma el blastocito, formado de una sola capa de ectodermo y una cavidad

llamada blastocele. El proceso de secreción de fluido se denomina cavitación.

Al cuarto o quinto día la blástula consta

de 58 células, de las cuales 5 se diferencian en células productoras de embrión

y las 53 restantes forman el trofoblasto.

Las glándulas del endometrio secretan

enzimas que ayudan a la liberación del blastocito de la zona pelúcida. La

implantación del blastocito ocurre pasados siete días desde la fecundación; al

momento de adherirse al endometrio, el blastocito puede poseer desde 100 a 250

células.

La placenta

La capa celular externa, que da origen a

estructuras embrionarias, forma los tejidos del corión que genera la porción

embriónica de la placenta. El corión es la membrana más externa y permite la

obtención de oxígeno y nutrición del feto. Además, posee funciones endocrinas e

inmunitarias.

El saco vitelino se encarga de digerir el

vitelo y los vasos sanguíneos suministran alimento al embrión, y el amnios es

una membrana protectora y se encuentra llena de líquido. Por último, la

membrana alantoides se encarga de la acumulación de desechos.

Semana 2

Para el octavo día posterior a la

fecundación, el trofoblasto es una estructura multinucleada constituida por el

sincitiotrofoblasto externo y el citotrofoblasto interno.

El trofoblasto se diferencia en

vellosidades y extravellosidades. De las primeras aparecen las vellosidades

coriónicas, cuya función es el transporte de nutrientes y oxígeno al cigoto. El

extravelloso se clasifica en intersticial e intravascular.

En la masa celular interna ha ocurrido la

diferenciación en epiblasto y el hipoblasto (que forman el disco laminar). Las

primeras originan a los amnioblastos que tapizan a la cavidad amniótica.

A los siete u ocho días del proceso ocurre

la diferenciación del ectodermo y endodermo. El mesénquima surge en células

aisladas en el blastocele y tapiza dicha cavidad. Esta zona da origen al

pedículo corporal, y unido al embrión y al corión surge el cordón umbilical.

A los doce posteriores a la fecundación

ocurre la formación de lagunas provenientes de vasos erosionados en el interior

del sincitiotrofoblasto. Estas lagunas se forman por el llenado con sangre de

la madre.

Además, ocurre el desarrollo de tallos

vellosos primarios formados por núcleos del citotrofoblasto; alrededor de este

se ubica el sincitiotrofoblasto. Las vellosidades coriónicas aparecen también

al día doce.

Semana 3

El suceso más llamativo de las semana 3 es

la formación de las tres capas germinales del embrión por el proceso de

gastrulación. A continuación se describen con detalle ambos procesos:

Capas germinales

Existen capas germinales en los embriones

que dan lugar a la aparición de órganos específicos, dependiendo de su

ubicación.

En los animales triploblásticos —los

metazoos, entre ellos los humanos— se pueden distinguir tres capas germinales.

En otros phyla, como las esponjas de mar o los cnidarios, se diferencian solo

dos capas y se denominan diploblásticos.

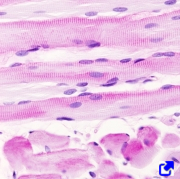

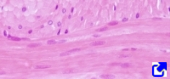

El ectodermo es la capa más externa y en

esta surge la piel y los nervios. El mesodermo es la capa intermedio y de esta

nace el corazón, la sangre, los riñones, las gónadas, los huesos y los tejidos

conectivos. El endodermo es la capa más interna y genera el sistema digestivo y

otros órganos, como los pulmones.

Gastrulación

La gastrulación empieza formando en el

epiblasto lo que se conoce como “la línea primitiva”. Las células del epiblasto

migran a la línea primitiva, se desprenden y forman una invaginación. Algunas

células desplazan al hipoblasto y originan el endodermo.

Otras se ubican entre el epiblasto y el

endodermo recién formado y dan origen al mesordermo. Las células restantes que

no experimentan un desplazamiento o migración originan al ectodermo.

En otras palabras, el epiblasto es el

responsable de la formación de las tres capas germinales. Al finalizar este

proceso el embrión posee formadas las tres capas germinales, y está rodeado por

el mesodermo extraembionario proliferativo y las cuatro membranas

extraembionarias (corión, amnios, saco vitelino y alantoides).

Circulación

Al día quince la sangre arterial materna

no ha ingresado al espacio intervelloso. Luego del día diecisiete ya se puede

observar un funcionamiento de los vasos sanguíneos, estableciéndose la

circulación placentaria.

Semana 3 a la semana 8

Este lapso de tiempo se denomina periodo

embrionario y abarca los procesos de formación de órganos por cada una de las

capas germinales antes mencionadas.

En estas semanas ocurre la formación de

los sistemas principales y es posible visualizar los caracteres externos

corporales. A partir de la quinta semana los cambios del embrión disminuyen en

gran medida, comparado con las semanas anteriores.

Ectodermo

El ectodermo origina estructuras que

permiten el contacto con el exterior, incluyendo sistema nervioso central, el

periférico y los epitelios que constituyen los sentidos, la piel, el pelo, las

uñas, los dientes y las glándulas.

Mesodermo

El mesodermo se divide en tres: paraxial,

intermedio y lateral. El primero origina una serie de segmentos llamados

somitómeras, de donde surge la cabeza y todos los tejidos con funciones de

sostén. Además, el mesodermo produce el sistema vascular, urogenital y

glándulas suprarrenales.

El mesodermo paraxial se organiza en

segmentos que forman la placa neural, las células forman un tejido laxo llamado

mesénquima y da origen a tendones. El mesodermo intermedio origina las

estructuras urogenitales.

Endodermo

El endodermo constituye el “techo” del

saco vitelino y produce el tejido que tapiza el tracto intestinal, el

respiratorio y la vejiga urinaria.

En etapas más avanzadas esta capa forma el

parénquima de la glándula tiroides, paratirodies, hígado y páncreas, parte de

las amígdalas y el timo, y el epitelio de la cavidad timpánica y la trompa

auditiva.

Crecimiento vellositario

La tercera semana se caracteriza por un

crecimiento vellositario. El mesénquima coriónico se ve invadido por

vellosidades ya vascularizadas denominadas vellosidades terciarias. Además, se

forman las células de Hofbauer que cumplen funciones macrofágicas.

La notocorda

En la semana número cuatro aparece la

notocorda, un cordón de células de origen mesodérmico. Este se encarga de

indicar a las células que se encuentran por arriba que no formarán parte de la

epidermis.

En contraste, dichas células originan un

tubo que formará el sistema nervioso y constituyen el tubo neural y las células

de la cresta neural.

Genes Hox

El eje embrionario antero-posterior es

determinado por los genes de la caja homeótica o genes Hox. Se organizan en

varios cromosomas y presentan colinealidad espacial y temporal.

Existe una correlación perfecta entre el

extremo 3’ y 5’ de su localización en el cromosoma y el eje anteroposterior del

embrión. Asimismo, los genes del extremo 3’ se presentan más temprano en el

desarrollo.

Del tercer mes en adelante

Este lapso de tiempo se denomina periodo

fetal y engloba los procesos de maduración de órganos y tejidos. Ocurre un rápido

crecimiento de estas estructuras y del cuerpo en general.

El crecimiento en términos de longitud es

bastante pronunciado en el tercer, cuarto y quinto mes. En contraste, el

aumento de peso del feto es considerable en los últimos dos meses previos al

nacimiento.

Tamaño de la cabeza

El tamaño de la cabeza experimenta un

crecimiento particular, siendo más lento que el crecimiento corporal. La cabeza

representa casi la mitad del tamaño total del feto en el tercer mes.

A medida que avanza su desarrollo, la

cabeza representa una tercera parte hasta que llega el momento del parto,

cuando la cabeza solamente representa la cuarta parte del bebe.

Tercer mes

Los rasgos van tomando un aspecto cada vez

más similar al de los humanos. Los ojos van tomando su posición definitiva en

la cara, ubicados ventralmente y no de manera lateral. Lo mismo ocurre con las

orejas, posicionándose a los lados de la cabeza.

Los miembros superiores alcanzan una

longitud importante. En la decimosegunda semana los genitales se han

desarrollado a tal punto que ya el sexo puede ser identificado por una

ecografía.

Cuarto y quinto mes

El aumento en términos de longitud es

evidente y puede alcanzar hasta la mitad de la longitud de un bebe recién

nacido promedio, más o menos 15 cm. En cuanto al peso, aún no supera el medio

kilo.

En esta etapa del desarrollo ya se puede

observar cabello en la cabeza y también aparecen las cejas. Además, el feto se

encuentra cubierto de un vello denominado lanugo.

Sexto y séptimo mes

La piel toma un aspecto rojizo y arrugado,

causado por la falta de tejido conectivo. La mayoría de los sistemas ha

madurado, a excepción del respiratorio y nervioso.

La mayoría de los fetos que nacen antes

del sexto mes no logran sobrevivir. El feto ya ha alcanzado un peso mayor a un

kilo y mide unos 25 cm.

Octavo y noveno mes

Ocurren depósitos de grasa subcutánea,

ayudando a redondear el contorno del bebe y eliminando las arrugas de la piel.

Las glándulas sebáceas empiezan a producir

una sustancia de naturaleza lipídica de color blanquecino o grisáceo llamada

vérnix caseosa, que ayuda a la protección del feto.

El feto puede llegar a pesar entre tres y

cuatro kilos, y medir 50 centímetros. Cuando se acerca el noveno mes, la cabeza

adquiere una mayor circunferencia en el cráneo; esta característica ayuda al

paso por el canal del parto.

En la semana previa al nacimiento el feto

es capaz de consumir el líquido amniótico, quedando en sus intestinos. Su

primera evacuación, de apariencia negruzca y pegajosa, consiste en el

procesamiento de este sustrato y se denomina meconio.